条約とは?条約は憲法や法律より優位?わかりやすく解説

日米修好通商条約、ワシントン条約、核兵器禁止条約など、学校でもいろいろな条約を習うので、条約という言葉自体は私たちに馴染み深いものです。

でも、憲法や法律の中で条約はどう取り扱われるの?条約に違反したら法律に罰則はあるの?

この記事ではそんな条約についてわかりやすく解説します。協定、議定書との違いや国内法との位置関係が分かると、日々のニュースが分かりやすくなるかもしれません!

条約とは?

条約とは国家間や国際機関の間で交わす合意文書です。その内容は平和や人権、環境、経済などさまざまな分野に及びます。

国同士が約束する『国家間条約』と、国際的な課題や目的のために約束する『多国間条約』に大別され、前者には日米安全保障条約、後者には気候変動に関する国際連合枠組条約、国連海洋法条約などがあります。

条約は法律より優位?

日本国憲法で、締結した条約は誠実に遵守すること(第 98条第2項)と規定されているので、条約は国内法としての効力を持ちます。

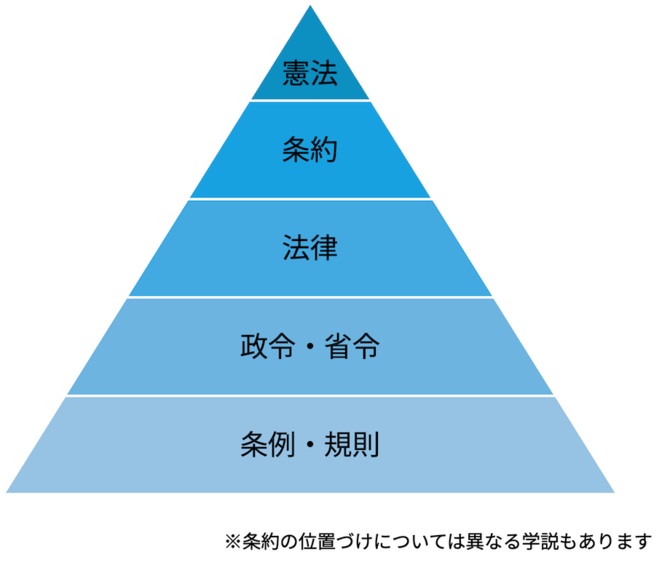

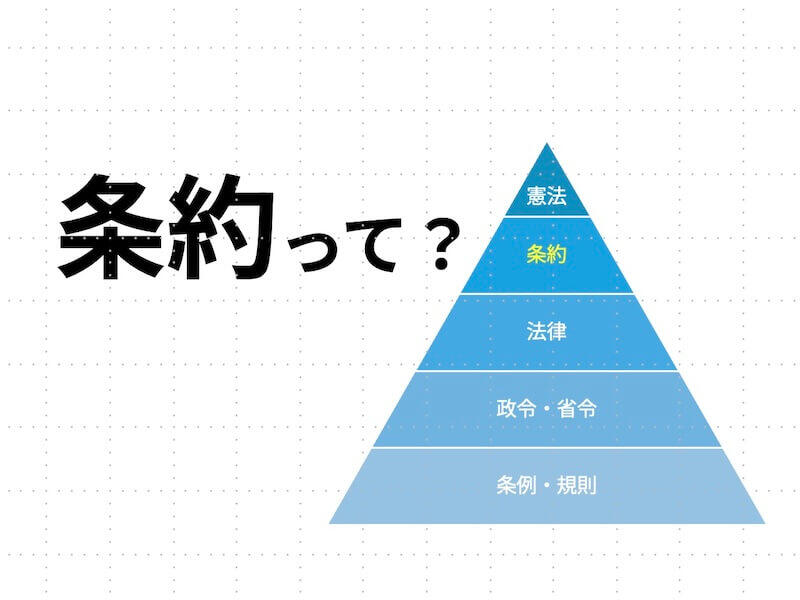

下図のように、日本では条約は法律より優先され、憲法は条約より優先されます(ただし、憲法より条約が優先されるという学説もあります)。

「条約」と「協定」「議定書」の違いは?

協定や議定書も広義には「条約」です。国際法で国家間、国際機関間で締結される法的拘束力のある合意文書はすべて条約と定義されるためです。

ただ、実際にはその使われ方に違いがあります。協定(Agreement)は特定の分野や短期的な取り決めに使われ、国内の批准を必要としない場合もあります。議定書はその和訳がProtocol(プロトコル)であるように、条約や協定を現実に進めるための具体的な実施内容を定める文書で法的拘束力が強いとされています。京都議定書も気候変動枠組条約の下、温室効果ガスの排出量の削減目標を定めたものでした。

条約が理念や目的に重心を置く一方で、協定や議定書はより実務的な内容を定義するという違いがあります。

条約締結の手順(日本のケース)

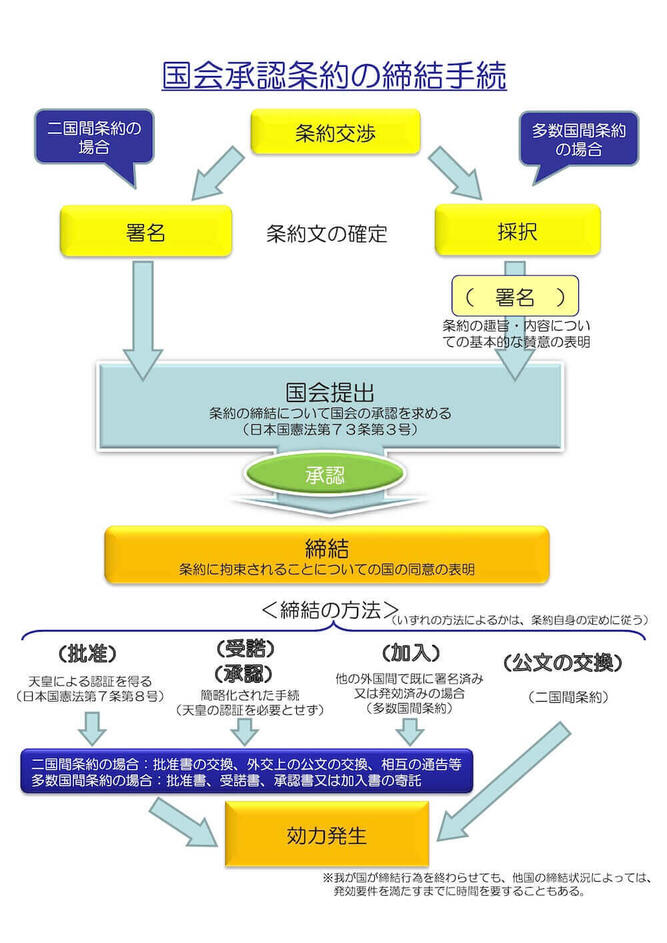

条約を締結するには、まず条約文を作りこれを採択します。そのあと国内で、その条約を締結する承認を求める国会提出を経て、承認されれば条約の締結となります。

このようにして、日本がこれまでに締結した条約のデータベースは以下から閲覧できます。

https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.php(外務省のページ)

条約の一例

ここでは代表的な条約をご紹介します。

サンフランシスコ平和条約などの平和条約

平和条約とは、戦争状態を終結させるための条約で、講和とも呼ばれます。平和条約を交わすことで戦争の公式な終結に合意したことになります。

古くは約3,300年前に古代エジプトとヒッタイトの間の戦い(カデシュの戦い)が終結した講和にまで遡ります。これは今でも石版で残っていて、世界最古の平和条約として国際連合本部にそのレプリカが展示されています。

日本での代表的な平和条約に、第二次世界大戦後に連合国各国との間で交わしたサンフランシスコ平和条約が挙げられます。

日米安全保障条約(日米安保条約)

日米安全保障条約(日米安保条約)は、1951年に日本とアメリカの間で締結された条約です。

その目的は、両国の安全を守り、東アジアの平和と安定を保つことで、日本は自国の防衛力を維持しつつ、アメリカ軍が日本国内に基地を置くことを認め、日本領域の米軍基地が武力攻撃を受けた場合にそれを防衛する義務を負います。一方、アメリカは日本が攻撃を受けた際に防衛すると約束しています。

戦後日本は平和憲法のもとで軍事力を制限したため、日米安保条約は日本の安全保障の根幹と言えます。

核兵器禁止条約

核兵器禁止条約は、核兵器の使用、開発、保有、使用の威嚇(おどし)などを全面的に禁止する国際条約で、2017年に国連で採択され、2021年に発効しました。

この条約は、核保有国に核兵器廃絶を働きかけ、核兵器のない世界を実現する目的があります。ただ、アメリカ、中国、ロシアなどの核保有国やアメリカと安全保障条約を結ぶ日本などは参加していないという課題も指摘されています。

それでも、核兵器を全面的に違法とする国際的な意思を示すこの条約の役割は大きいと言えます。

環太平洋パートナーシップ協定(TPP)

環太平洋パートナーシップ協定(TPP)は、アジア太平洋地域の国々が関税削減や共通規制を通じて経済連携を深め、自由貿易を促進するために2016年に締結された協定です。

その後、アメリカが離脱しましたが、残りの11か国(オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナム)の間で今後、農産品や工業製品の輸出入や人・資本の往来が活発になっていきます。

ワシントン条約

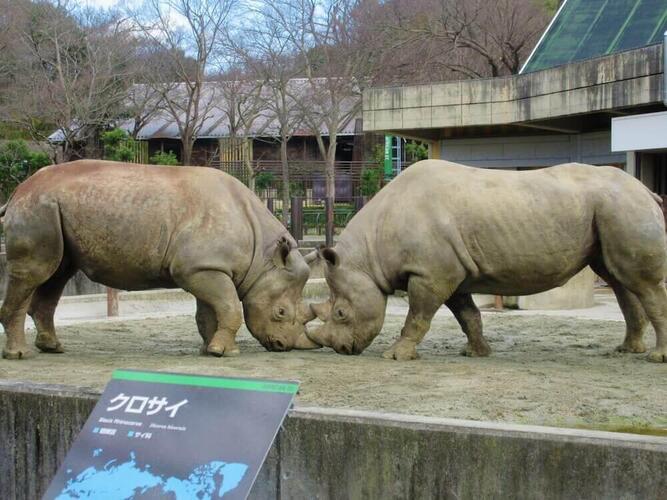

ワシントン条約(CITES)とは、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制する条約です。

1973年に採択され、1975年に発効した国際条約で、保護対象の種は附属書(I~III)に分類されて取引の制限や禁止が行われます。対象に生きている動植物だけでなく、はく製や毛皮、ベルト、漢方薬も含むのは、これら製品の間接的需要のために動植物が乱獲されるのを防ぐためです。

ワシントン条約の規制対象の動植物を輸出入するには、輸出許可書や輸入承認証などが必要になります。

ラムサール条約

ラムサール条約とは、水鳥など生物多様性の保護や湿地の保全、持続可能な利用を目的として1971年に採択され1975年に発効した国際条約です。

加盟国にある生態上重要な湿地は「ラムサール条約登録湿地」に指定され、開発などが制限されます。

ラムサール条約により世界中2,500以上の湿地が開発や破壊から守られることになり、希少な渡り鳥の生息地が保全され、成果が上がっているようです。

日本もこの条約に加盟しており、宮城の伊豆沼や東京の葛西海浜公園など2022年までに53ヶ所のラムサール条約湿地が登録されています。

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)

世界中すべての子どもたちがもつ人権を定めた国際条約です。どの子どもも安全な環境で安心して自分に自信をもって生活ができる。そのために守られるべき権利について54条にわたって定められています。

1989年に国連総会で採択され、日本は1994年に批准しています。

気候変動枠組条約(気候変動に関する国際連合枠組条約)

気候変動枠組条約(UNFCCC)は、地球温暖化を防止するために1992年に採択され、1994年に発効した国際条約です。

温室効果ガスの排出を規制し、気候変動の影響を抑えることが目的で、加盟国は温室効果ガスの排出削減や適応策の推進に取り組む義務を負います。この枠組みに基づいた具体的な削減目標などが「京都議定書」や「パリ協定」で定めらたことになります。

条約を破った場合の罰則はある?

条約を破った場合の罰則に統一された決まりはありませんが、例えば以下のようなペナルティがあります。

・経済制裁

・貿易制限

・外交面での制裁

・国際裁判所への提訴

・国際的な信頼低下

・(重大な場合)国連安全保障理事会による軍事措置や制裁の決定

日本では条約は法律よりも優先されるため厳正に遵守されるべき存在ですが、条約の内容は法律のように具体的でないことが多く、実際に対応していくには広範な議論と法整備が必要になることも少なくありません。

条約締結後、条約に基づく国内法の整備が始まりますが、整備が始まる時期については差があります。たとえば子どもの権利条約は、日本では1994年に批准し効力が発生していますが、子どもの権利を包括的に定めた国内法(こども基本法)が成立したのは2022年、条約批准から28年後のことでした。社会の論調の変化や価値観の醸成が必要となるケースもあるようです。

以上、条約についてでした。協定・議定書の違いや法律との位置関係が分かると、国際的なニュースも理解しやすくなりそうですね!

written by ヒノキブンコ