清泉寮自然学校~ すべての人に森のまなびと楽しみを~

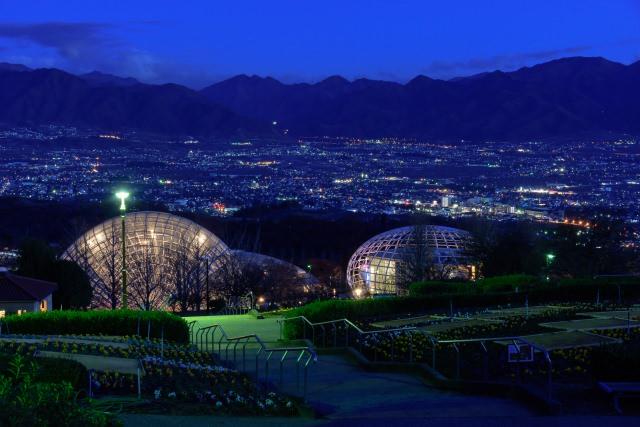

「山梨県北杜市清里にある清泉寮などを運営する「公益財団法人キープ協会 (Kiyosato Educational Experiment Project)」が40年余り続ける環境教育事業は、日本の "環境教育事業のパイアニア" として注目を集めています。その1つ、 2000年(平成12年)に設立した「清泉寮自然学校」について話を伺うため、八ヶ岳南麓標高1300mの清里高原にある宿泊施設を訪れました。

個人から団体まで、年間約200回、1万数千人の自然体験プログラムを開催

1938年(昭和13年)、「清里の父」と呼ばれている米国・ポール・ラッシュ博士が設立した「公益財団法人キープ協会」は、戦後農村の問題を解決することを目指し「食糧・保健・信仰・青年への希望」の理想を掲げ、現在「環境教育」「国際協力」を加えた6つのテーマを事業方針としています。環境教育事業も担う「清泉寮自然学校」は "すべての人に森のまなびと楽しみを" というコンセプトのもと、学校団体だけではなく、企業のCSR事業、教育研修の場としても利用されています。

環境教育事業のプログラムへの参加がきっかけとなり、施設のレンジャー(自然案内人)への道へ進んだと語るのは、清泉寮自然学校校長・本田晶さんです。

「以前は東京で働いていましたが、日々流行に左右される都会の中で、みんなが同じであることに違和感を抱いていました。そんな時、キープ協会の自然体験プログラムの案内を見つけ参加しました。数日間自然の中に身を置き、『森に生えている木々は一本一本違う』という説明をレンジャーから受けたとき、人間社会もみんな同じではなく、違うものが集まり1つの社会を形成しているということに改めて気づきました。その後、自然と人をつなぐキープ協会の事業に携わりたいと思い、東京から清里に移り住みました。」と本田さん。

本田さん同様、環境教育事業の思いや活動に共感した「自然案内人」と呼ばれるレンジャーは、年間約150団体を超えるプログラムや研修事業等を受け持ち、個人・学校・企業・行政とそれぞれの要望に合わせたプログラムや研修・企画等の提案を行っています。

清泉寮自然学校の持つ3つの機能。

何もかも整えられた場所ではないからこそ生まれる気づき

【くうかん】

「くうかん」「ごはん」「プログラム」と3つの機能で形成されている「清泉寮自然学校」。その一つ「くうかん」は、地上2階地下1階の3階建ての宿泊施設そのものを指します。宿泊室全17室(洋室ユニット5室、和室8室、洋個室ツイン4室)を備えるほか、研修ホール・ラウンジ・浴室など、広々としたスペースを活かした施設内は、小さな子どもからシニアまで安心して過ごせる居心地の良い空間になっています。

「正直、ホテルのように何もかもが整えられた場所ではないです。自分達で布団を敷いて、朝起きたら綺麗に片付ける。数日間、友達や同僚との共同生活を通してコミュニケーションが生まれ、それまで知らなかったお互いの一面を知るきっかけになります。また、施設内は基本的にテレビが付いていないため、1階のライブラリーで本を読んだり、共有スペースでゆっくり過ごすことができます。先日、初対面の子連れのお母さん同士が共有スペースで話が盛り上がっている姿を目にしました。普段の過ごし方、時間の流れ方が違うからこそ誰かと会話が生まれたりリラックスできたり、新たな気づきが生まれるのでは、と日々感じています。」と本田さん。

【ごはん】

宿泊者から美味しいと好評なのが、施設に併設された食堂のごはんです。たっぷりの旬野菜などを盛り込んだ料理は、"みんなで分け合うこと" や "同じ釡の飯を食べる" という体験を味わってほしいという思いから1つの皿に盛られ提供されています。

食べ終わった後は、汚れがなるべく森に流れないように各自でお皿についた汚れをヘラで落としてから洗います。ここにも数日間の施設での生活を通して自分たちをとりまく地球の自然環境に少しでも興味を持つきっかけになれば、という施設の願いがあり、実際ここでの経験を家に帰って実践している子どももおり、自然のフィールド以外にも学びの場は尽きることがありません。

【プログラム】

自然体験プログラムは、夏は川遊び、冬は雪遊びなど年間を通じて年齢も自然への経験も関係なく "すべての人" を対象に展開されています。例えば、満3歳から6歳(年長)までの子どもを含む家族を対象にした宿泊型プログラム「キープ森のようちえん」は、基本的に子どもと大人は別コースに分かれ、子どもの時間から生まれ育まれるものを大切にしています。また、大人もひとりの「わたし」になる時間を大切にすることで、「子どもは、子どもの時間を」、「大人は、大人の時間」を楽しむことができます。

その他、近年は「SDGs」や「キャリア教育」への高まりから、企業からのCSR事業や職員向けコミュニケーション研修会など、団体の要望に応じたプログラムの開催も増え、要望があればレンジャーが出張することも可能です。加えて、キープ協会には3つの宿泊施設(清泉寮、自然学校、キャンプ場)と、レストラン・ショップ・ミュージアム・ジャージー牧場などの施設があるため、宿泊や食事と併せてのプログラム利用を一か所で完結できるだけでなく、宿泊なしの「立ち寄り」利用の場合でも、プログラムやクラフト体験に参加することができます。

色んなものが溢れている時代だからこそ、自然の中に足を運び肌で感じる体験を

「清泉寮自然学校」の施設内には、これまで開催された体験プログラムの写真が飾られ、自然の中で過ごす子どもの表情に思わずグッと引き込まれます。本田さんはプログラムに参加した子どもの実体験に触れながら、自然体験が生みだす可能性について語ります。

「私たちレンジャーは、日々プログラムを開催し子どもたちと一緒に自然のフィールドに行きますが、実際は手付かずの自然に行くと子どもは自分たちで遊びを考えます。色んなものが溢れている今、全てが整えられていることはとても素晴らしいですが、今あるものから考え、新しいものを生み出すという経験も大切です。遊びから生きていく力を育む "学びの場" は、子どもたちの可能性を引き出す機会にもなります。」

山・森・川・牧草地など自然豊かなフィールドを活かし、自然と人をつなぐレンジャーと共に、枠にとらわれないシームレスな学びを提案する「清泉寮自然学校」の自然体験プログラム。調べれば何でもわかる時代だからこそ、いろんな不思議と出会うリアルな体験は眠っている冒険心を呼び起こし、「楽しい!」の感覚の中に、オンラインでは得難い「学び」につながるヒントが広がっています。

近年、こうした日本の先駆的な活動を学びたい、と世界各国から研修生も訪れ、かつて「高原の原宿」と呼ばれ賑わっていた清里には、新たな形で活気が生まれています。約80年前にポール・ラッシュ博士が「農村地域を元気にしたい」と始めたキープ協会の活動もまた清里の地域とともに歩み続け、地域資源の活用と持続可能な地域を形づくるための礎を築いています。

Article written by VALEM co., ltd.

公益財団法人キープ協会

清泉寮自然学校

山梨県北杜市高根町清里3545

※詳細は下記URLを参照してください。

https://www.seisenryo.jp