SANU 2nd Home 河口湖2nd~富士山の北側、「自然の中にあるもうひとつの家」を提案するサブスクリプション型別荘

軽やかに都市と自然を行き来するライフスタイルを実現する「SANU 2nd Home」とは?

「SANU 2nd Home」は、「Live with nature./自然と共に生きる。」をブランドコンセプトに掲げ、⼈と⾃然が共⽣する社会の実現を⽬指す株式会社SANU(本社:東京都目黒区)が提案するシェア別荘サービスです 。 2021年、八ヶ岳と白樺湖エリアのグランドオープンをきっかけに、全国32エリア215室(2025年6月現在)まで広がっています。

「SANU 2nd Home」では、月額5.5万円~で通えるサブスクリプションのほか、1口年間12泊・400万円~始められる共同オーナー型「Co-Owners」など、ライフスタイルに合わせた多様な自然の中の暮らしを用意しています。全てのプランにおいて自然立地にあるキャビンを自由に選び滞在できるサービスは、これまでの別荘の在り方とは一線を画しています。

「SANU 2nd Home」をローンチした背景について、株式会社SANUの広報 / PRサブマネージャー・柴田 菜々子さんは、「自然の中で暮らしを営む」ことを誰もがもっと気軽に体験して欲しかったと語ります。

「SANU創業者の一人である本間貴裕は、利便性や刺激にあふれた都市に拠点を置く一方で、夏はサーフィン、冬はスノーボードと、自然の中で遊ぶことが大好きな人物です。『もっと気軽に自然に通う方法があれば』と感じたことが、「SANU 2nd Home」誕生のきっかけとなりました。実際、都市で忙しく過ごす人にとって、『自然を感じる』ことは簡単ではありません。ホテルや旅館を毎回予約するのは時間もコストも負担が大きい。とはいえ、別荘を買うのはハードルが高い。旅行や観光とは違う、もっと軽やかに都市と自然を行き来できるライフスタイルを実現したい──そんな思いから事業がスタートしました。」

「SANU 2nd Home」を利用するのは、ファミリー層をはじめ、30~40代の夫妻やアクティブシニアまで幅広く利用の仕方もさまざま。子どもと一緒に自然を楽しんだり、ひとりで静かに思索にふけったり、創作活動に打ち込んだりと、それぞれが思い思いのセカンドホームの時間を過ごしているといいます。

キャビンを構える場所は「暮らしを営みやすいこと」を条件に、「自然が気持ちいい」「地域に魅力がある」「都心からのアクセスがよい」の3つの観点から土地を選定しています。山梨県は、八ヶ岳・南アルプス・河口湖・山中湖など、各地に存在する「SANU 2nd Home」の中でも最も多い8拠点にキャビンを構えています。2022年11月には、山梨県と「二拠点居住推進」に関する協定を結び、実態調査やカーシェアリングの導入などを実施。「都市から自然に繰り返し通う」未来のライフスタイルを広げることを通じて、人と自然が共生する社会の実現に向けて歩みを進めています。

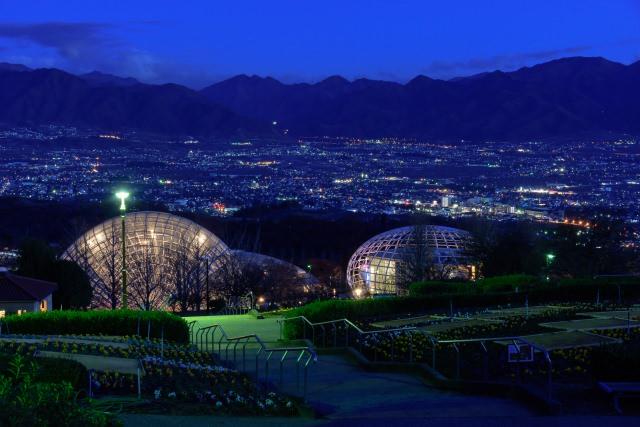

自然と調和する「SANU 2nd Home 河口湖2nd」。

繰り返し通うことで、土地の良さに気づき、"ただいま" と感じる場所に

「道の駅なるさわ」から車で5分、標高約1,000mの静かな森の中にある大小15のSANU CABIN (サヌ キャビン)が広がる「SANU 2nd Home 河口湖2nd」。都心からわずか1時間半で到着できるアクセスの良い拠点として人気が高く、晴れた日には雄大な富士山を望み、豊かな生態系を育む静かな森の中のロケーションです。キャビンは、外へと意識が向くデザインが随所に施されています。光が降り注ぐ天窓、部屋のどこにいても窓先の自然風景が目に入る設計、リビングとバルコニーが一体となることで、暮らしと自然がシームレスに繋がる構造になっています。

「『SANU 2nd Home』はいずれのエリアにも、家族揃って寝られるベッドや本格的な料理を楽しめるキッチン、本棚やワークスペースを基本とし、電子レンジなどの電化製品や器、調味料まで同じモノを揃えています。SANUはあくまでセカンドホーム。通い続ける中でその土地の魅力や変化に気付き、"ただいま"と思える場所で安全で快適に滞在できることを大切にしています。何度も同じ場所で過ごすからこそ自然が暮らしの一部に感じられ、その場所に "帰る" という感覚になっていただけたら嬉しいです。」と柴田さんは語ります。

自然を再生するSANU CABIN。

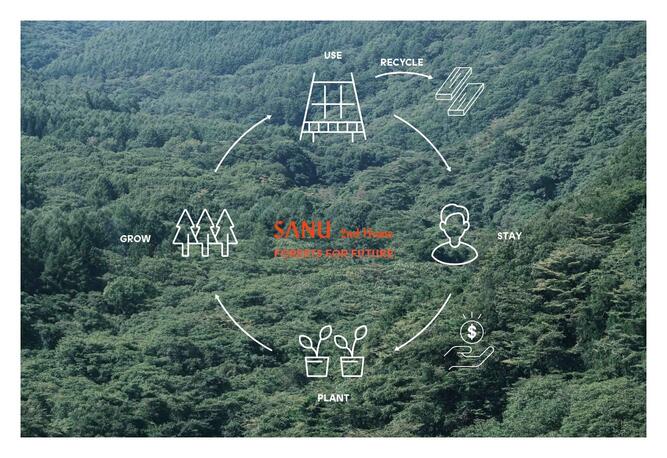

広がるほどに自然が豊かになるリジェネラティブ(自然再生)の仕組み

「Live with nature. / 自然と共に生きる。」を理念として掲げる一方で、自然の中にキャビンを新築することはどう捉えているのだろうか。SANU独自の環境再生型プログラム「FORESTS FOR FUTURE」は、環境や地域の生態系への負荷を最小化するだけでなく、企業活動そのものが、むしろ環境を再生させることを目指す「リジェネラティブ(自然再生)」の考え方のもと、人と自然が共生する社会の実現に向けて取り組んでいます。

「樹木は、樹齢50年を過ぎるとCO2の吸収量が徐々に減少していきます。そこでキャビンに使用する木材は、持続可能な森づくりに取り組む森林組合から、樹齢50~60年程度の間伐材を直接調達しています。また、SANUユーザーからの収益の一部を若い樹木の植林資金に充てることで、森の健全な循環を促す仕組みを構築するなど、持続可能な開発の在り方を模索し続けていきます。建物の基礎や敷地の整地に関しても、できる限り自然環境への負荷を抑える設計を採用しています。たとえば、キャビンの基礎には『高床式建築』を採用。一般的には、土を掘ってコンクリートを流し込み基礎を作りますが、SANUでは6~8本の杭で建物を支える方式を取ることで、自然が元の状態に戻るまでの時間を短縮し、地球へのダメージを軽減しています。さらに、キャビンはすべて最終的にパーツごとに解体できる構造になっており、撤去時の環境負荷も最小限に抑えられています」と柴田さん。

建設業における人手不足や高齢化、建設単価の上昇といった課題の解消に向けては、部材を3Dデジタルデータに置き換えることで、そこでユニットを生産して現場で組み立て。現場では足場を組む必要がなく、安全な環境のもと、わずか2週間という短期間で建築が完了する体制を実現しています。

「『SANU 2nd Home』の誕生をきっかけに、森に関わる多くの方々とのつながりが生まれ、全ての拠点において国産材使用率70%以上を目指すなど、建築を通じた森林活用・保全に取り組んでいます。日本は先進国では3番目の森林保有率を誇る森林大国です。『SANU 2nd Home』のキャビンが増えるほど地域の自然を破壊するのではなく、むしろその自然を豊かにする存在であることが何より大切だと考えています。作って終わりではなく、作った後こそが始まりだと考えています。」と柴田さんは熱い思いで語ります。

こうした姿勢は多方面から共感を呼び、2035年には世界500拠点への展開を目指す「SANU 2nd Home」。従来の別荘サービスの枠を超え、軽やかに都市と自然を行き来するライフスタイルの実現とともに、地球の未来へとリンクする新たな試みに今後も期待が膨らみます。

Article written by VALEM co., ltd.

SANU 2nd Home 河口湖2nd

山梨県南都留郡鳴沢村6424−1

※詳細は下記URLを参照してください。

https://www.sa-nu.com/

Instagram : sanu_2ndhome